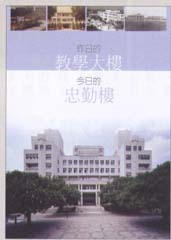

「忠勤樓」的現址上,原來是一棟三層樓的建築物,名稱是:「教學大樓」。其外觀與「行政大樓」類似。是民國五十二年初,張前校長希哲先生從高信先生手中,接任「逢甲工商學院」校長,幾個月後即著手興建的。根據校大事記所載,係民國五十二年五月七日動工,同年九月三十日竣工。

「忠勤樓」的現址上,原來是一棟三層樓的建築物,名稱是:「教學大樓」。其外觀與「行政大樓」類似。是民國五十二年初,張前校長希哲先生從高信先生手中,接任「逢甲工商學院」校長,幾個月後即著手興建的。根據校大事記所載,係民國五十二年五月七日動工,同年九月三十日竣工。逢甲於民國五十年七月,獲教育部核准立案招生。校址初設於台中市大坑。後來因故改組,由高信先生接辦。民國五十一年八月,高信先生接任「逢甲工商學院」校長後,決定遷校至西屯現址,學生暫借北屯國小教室上課。同時,在西屯購地,建了兩排「平房」充作教室及辦公處所,另一棟建築物為「第一招待所」,作為校長及遠到來校授課老師住宿之用;出納組與保管組亦在裡面辦公。高先生接任後不久,即逢行政院改組,高先生出任僑務委員長。校長一職,經教育部與董事會商定,由張希哲先生接任。

民國五十二年一月五日,張校長到任後,立刻加緊督促「第一期」工程;它包括:工學院舊址上的兩幢平房(後來工學院整建時,把僅有的一幢也拆了)第一招待所及一座小餐廳。同年二月十九日,將北屯國小上課的學生,遷至西屯校址上課。

遷址西屯後,急待辦理的事情很多,但以增建教室最為急迫;因為教育部原則上同意,本校於民國五十二年暑假後,可增設三個學系;但必須要有足夠的教室上課,所以張校長便積極籌劃新建教室工作。據早年在校服務的師長回憶,當時本校經費十分困難,蓋這一棟大樓的費用,有小部份是張校長設法籌借給建商的,大部份則是開立同年九月底到期的遠期支票(等九月份收到學費之後,才有錢兌現支付)。 新大樓落成之後,一樓大部份作為教室,二樓一部份作為辦公處所,三樓大部份作為圖書館及室內活動集會場所。三樓的「圖書館」空間,當需要作室內大型集會用的時候,由學生將桌椅移開,俾可充分利用其空間。每週一的「週會」,都在此舉行。每週三的「朝會」(早上七時半至八時),則在這幢大樓前的廣場舉行。

民國五十三年十二月二十三日,逢甲舉辦三週年校慶,就在這棟大樓前的廣場舉行;斯時,貴賓有教育部長黃季陸、省教育廳長潘鎮球、中興大學湯校長、東海大學吳校長等人,都在廣場露天參加;事後黃部長及幾位貴賓,紛紛道賀;認為「逢甲工商學院」能夠在短短不到的三年時間,全校師生勵精圖治,欣欣向榮,進展良多,是教育界的奇蹟。

民國五十三年四月初,在這幢大樓的對面,增建一幢三層樓高的大樓,於同年九月二十四日落成,把各行政單位都遷入辦公,定名為:「行政大樓」;而兩年前完成的大樓,全部作為教學之用,故定名為「教學大樓」。

「行政大樓」落成之後,三樓一半闢作「圖書館」,另一半作為「大禮堂」;二樓為「校長室」、「訓導處」、「教官室」、「教務處」等各單位辦公室;「總務處」、「會計室」、「體育組」、「出版組」則在一樓辦公。

民國八十二年七月黃校長鎮台接任後,有感於逢甲大學校地有限,而新設系所日益增多;因此,同年九月,將原來的「教學大樓」拆掉,在原址上重新建一棟八層樓高的建築物,二年後的九月竣工,定名為:「忠勤樓」(逢甲校訓:忠、勤、誠、篤)。內涵「建築系」、「都計系」等教室外;另有「一般科系」共用教室、「領導知能中心」、「諮商教育中心」、「通識教育中心」等特殊用途教室。

早年的師長、校友回到母校,經過「忠勤樓」的前面,都會感覺到高興,因為拆了「教學大樓」改建成巍峨高大的「忠勤樓」,正顯示逢甲的發展壯大。可是,也引起不少逢甲人的懷念,過去曾駐足時間最多的「教學大樓」,如今已不復存在,有一種「物換星移、人去樓空」的感慨!當年,那一些早期畢業的校友,並未因房舍的不夠,而減少他們上進、向學的壯志。

從「逢甲大學」的建校過程中,我們可以充分證明,什麼是「勤儉建校」?因為,它是一所無財團支援、無政府補助的私立大學院校,若不是靠「主事者」的苦心與努力,一點一滴地節省「學費」來建設,那會有如此規模的今天?我們何其有幸忝為其中的一份子,願我「逢甲人」好好的以工作成績,來回報我們的母校─逢甲大學!